주식시장의 12가지 기관투자자

금융 시장에 참여하는 12가지 기관투자자들에 대한 정의와 분류, 하는일에 대해 알아본다. 전체 주식시장 시가총액에서 일반 개인투자자들의 비중은 매우 미미하다. 거래량 비중은 클지라도. 큰 흐름을 좌지우지하는 큰손의 존재를 알아야 한다.

기관의 분류

- 셀사이드 (sell-side) : 투자은행이 하는 일로 고객에게 각종 금융 상품과 서비스를 판매하는 측

- 바이사이드 (buy-side) : 그러한 상품과 서비스를 구매하여 수익을 올리는 측, 각종 펀드와 연기금 등

금융시장에 참여하는 기관투자 플레이어는 대략적으로 12가지로 분류할 수 있다.

- 은행들 : 투자은행, 중앙은행

- 펀드들 : 헤지펀드, 사모펀드, 뮤츄얼펀드, 인덱스펀드, 국부펀드(연기금), ETF

- 회사들 : 보험사, 주식회사

- 트레이더 : 프랍 트레이딩

- 마켓 메이커 (브로커/딜러)

딱 칼로 자르듯이 구분되는건 아니고 회사의 성격으로 나뉠수도 있지만 때로는 자금운용의 성격에 따라 영역이 중첩되기도 하고, 어떤 기관의 하위 부문에 다른 영역이 속하기도 하고 서로서로 겹쳐있다.

1. 투자은행

상업은행은 예금, 대출 업무로 예대마진을 주로 다루는 쪽이다.

기업이 신규 상장을 할 때 (IPO) 업무처리를 도와주고 주식을 발행, 채권발행과 매매, 기업가치 분석하고 M&A (인수합병) 절차를 대행, 자산관리 등 이런 업무를 해주는 곳을 투자은행이라고 한다.

미국주식 IPO하면 항상 골드만 삭스, JP모건, 모건 스탠리 이런 애들이 주관사가 되어서 처리하는데 얘네가 바로 그 투자은행들이다.

존리가 몸담았던 라자드같이 특정한 분야에 특화된 투자은행을 부띠크라고 한다.

투자은행 회사는 Front / Middle / Back Office로 나눌 수 있으며 실제로 투자은행의 자산운용 업무는 프론트 오피스 부서에서 한다.

Investment Banking : 앞서말한 IPO, 채권발행, M&A, 기업자문 등의 업무를 하는 곳. 엑셀로 기업가치 모델링해서 밸류에이션 구하고, 재무제표 분석하는 일을 한다. 산업군 별로 또는 업무종류 별로 팀이 분리되어 있다. 주로 Primary Market 에서 활동하는 부서이다.

Sales and Trading : 사고팔면서 차익남기는 프랍 트레이딩이 규제 받으면서 많이 사라졌고 주문을 체결하면서 수수료남기는 Flow Trading (market making) 만 남아있는 상태. 자동화가 많이 되어있다.

Research : 우리가 익히아는 애널리스트 보고서를 만드는 곳이다. 주식거래 커미션을 받고 리포트를 제공하는 서비스를 제공하는 식이었는데, 로빈후드 등 $0 커미션 서비스들이 등장하면서 수익성이 악화되었다. 또한 예전처럼 발품파는 식이 아닌 데이터를 취합하고 분석하는 기술로 이루어지고 있다.

<투자은행 연봉>

1년차 analyst (사원) : 7~15만불

3년차 analyst / 1년차 associate (대리) : 12~35만불

3년차 associate : 25~50만불

vice president (과장) : 35~150만불

연봉만 보면 후덜덜해 보이지만 월화수목금금금에 주120시간 일17시간 말그대로 잠만자고 계속 일하는 죽어나는 업무강도라고 한다.

2. 뮤츄얼/헤지펀드 (프랍)

뮤츄얼 펀드 : 다수의 개인 고객으로 투자금을 받아서 제한적 전략하게 주식/채권에 투자하는 펀드. 운용 정보도 투명하게 공개되어야 한다. 유명한 뱅가드 등

헤지 펀드 : 소수의 거액 자본을 유치해서 운용하며 주식/채권/외환/원자재 등 돈 되는 곳은 어디든 투자. 전략의 제한이 없고 운용 정보도 제한적으로만 공개한다. 높은 성과수수료를 받아간다. 레이달리오의 브릿지워터 등

프랍 트레이딩 : 헤지펀드랑 같은데 지 돈 가지고 하는 것이다. 헤지펀드에서 높은 수익을 내며 큰 돈을 번 투자자가 자기 돈으로 운용하는 개인펀드같은 개념이다.

3. 사모펀드

Private Equity 라고 한다. 소수의 자금을 받아 운용하는 면에서 헤지펀드와 유사한 점이 있다. 차이점은, 헤지펀드가 secondary market 에서 활동하는데 비해 사모펀드는 primary market 에서 활동한다는 점이다.

비상장 회사의 지분을 취득한다던지, 손정의의 비전펀드처럼 스타트업에 투자하는 벤쳐 캐피탈이라던지 이런 것들이 사모펀드의 범주에 들어간다. 논란이 되었던 조국 가족들의 자금을 운용한 5촌 머시기의 사모펀드도 이러한 성격의 자금이다.

4. ETF

이제는 모르는 사람이 없을 ETF. Exchange Traded Fund의 약자로, 펀드를 주식 형태로 시장에 상장시켜 놓은 것이다. (이 블로그의 url 주소도 etfs로 지었다.)

ETN은 발행사가 보증하는 증권의 개념이라 발행사가 파산하는 경우 돈을 날리게 될 리스크가 존재하는데, ETF는 그냥 펀드라서 발행사의 파산과는 무관하게 투자할 수 있다.

ETF는 어떤 지수나 섹터같이 펀드의 컨셉을 잡고 거기에 해당하는 회사 주식들을 기계적으로 비율대로 맞춰서 투자한다. 인덱스 펀드는 뮤츄얼 펀드 중에서 지수를 추종하는 펀드를 말하고, 그 펀드를 주식시장에 상장에서 거래할 수 있게 일정 가격으로 잘라놓은 것이 ETF이다.

가장 간단하게 말하자면 펀드를 증권사 객장가서 가입하는게 아니라, 언제든 사고팔 수 있게 주식시장에 종목코드로 올려논 것이 ETF라고 보면 된다.

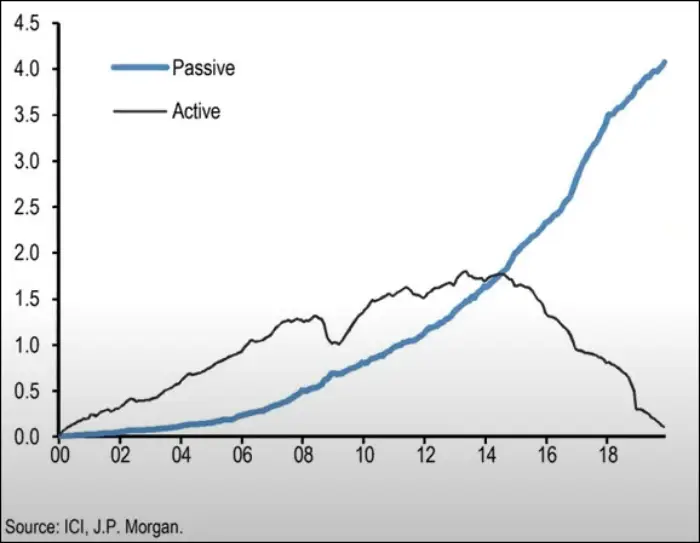

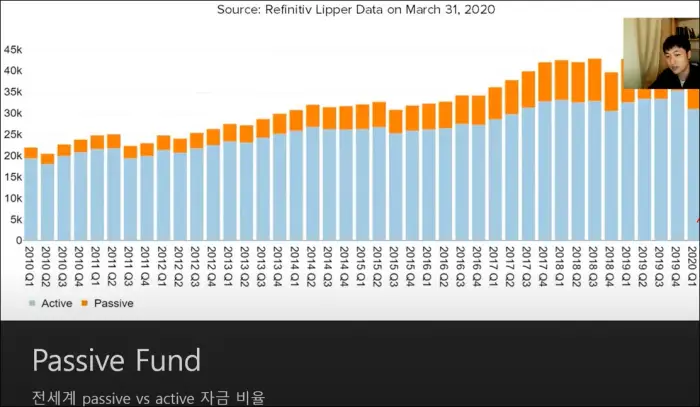

인덱스 펀드와 인덱스 ETF는 패시브 펀드에 속한다. Passive Fund란 정해진 규칙안에 기계적인 매수매도 하면서 비율만 맞추는 방식으로 운영하는 것이다. 과거에 펀드매니저가 종목 고르고 비중 조정하면서 투자하는 것은 액티브 펀드 Active Fund 방식이라고 한다.

수수료만 비싸고 성과는 못내는 답답한 기존의 펀드들에 많은 사람의 불만이 커졌고, 시장이 우상향한다면 차라리 패시브 펀드로 수익을 내자는 생각에 액티브 펀드로의 자금유입은 급격히 줄어들고 패시브 펀드로 유입되는 추세이다.

개인의 신규 유입이 패시브로 쏠려서 그렇지, 그래도 아직 전체 자금의 비중은 액티브 펀드가 압도적으로 많다.

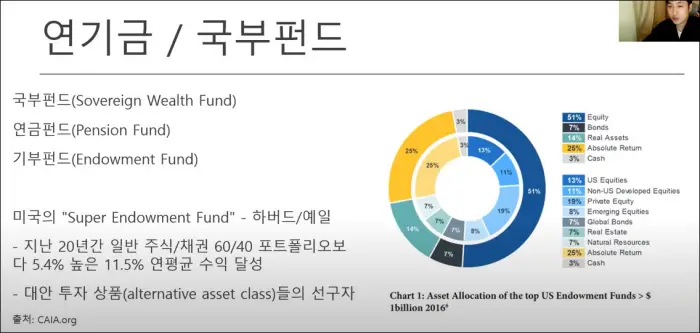

5. 연기금/국부펀드

다음으로 큰 손인 연기금/국부펀드이다. 나랏돈을 운영하거나 국민연금같은 연기금 자금을 굴리는 곳들이 해당한다. 그밖에 대학교 기부금 등을 운영하는 기부펀드도 있다.

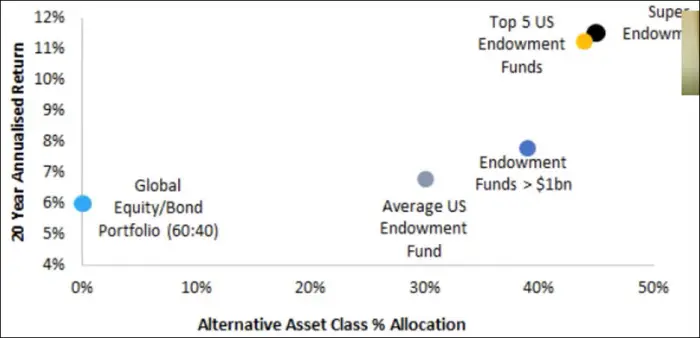

의외로 기부펀드의 수익률이 놀라운데, 하버드 예일 기부펀드같은 경우 연평균 11.5%라는 놀라운 성적을 기록하고 있다. 뛰어난 동문 졸업생들의 도움이 있었겠지만, 포트폴리오 자산배분에서도 그 비결을 알 수 있다.

기부펀드들은 평균적으로 30%의 대안상품 투자비중을 가지고 있으며, 1조 이상의 운용자금인 곳들은 40%, TOP 5 기부펀드의 경우 45%까지 대안상품의 투자비중이 높다. 대안상품이라함은 부동산, 원자재, 천연자원, 절대수익 전략 등을 말한다.

6. 마켓메이커 (브로커/딜러)

브로커 : 매수자 매도자 거래를 체결시켜주는 중개상의 개념

딜러 : specific한 상품들의 OTC 마켓의 마켓메이커. 마켓 메이커는 다른말로 유동성 공급자라고도 한다. 항상 거래가 이루어질 수 있도록 고객이 상품을 사거나 팔려고 할 때 반대편의 포지션에서 매매를 받아준다는 의미이다.

예를 들어 원유선물추종 ETN 이런 상품같으면 주식처럼 수량과 가격이 정해진 상태에서 고객돈으로 사주는게 아니라, 롱숏 반대의 포지션에서 고객의 투자를 받아주어야 체결이 된다. 운용사는 자체적으로 헤지를 하면서 고객의 반대포지션을 통해 체결을 해주고, 수수료를 받는 개념이다. 시장을 제공해준다 = market making

반대로 시장가 주문을 내면 존재하는 호가 물량을 가져가게 되는데 이것은 마켓 테이킹 market taking이다. 즉 호가를 내서 판에 깔아놓으면 마켓 메이킹 (=유동성 공급) 반대로 깔려있는 물량을 가져가면 마켓 테이킹 (=유동성 회수)

시장이 활성화되려면 많은 물량으로 계속해서 호가를 제공하는 마켓 메이커가 있어야하기 때문에 거래소 입장에서는 고마운 존재이다. 그래서 마켓 메이킹을 하는 대규모 기관같은 경우에 수수료를 저렴하게 책정하거나 또는 마켓 테이킹 고객의 수수료를 일부 그쪽에 주기도 한다.

딜러랑 마켓 메이커는 유사한 개념인데 딜러는 보통 외환, 파생상품, 채권 같은 primary market에서 주로 활동하는 경우가 많고 마켓 메이커는 가격이 오르내리는 주식시장 같은 곳에서 유동성을 공급하는 역할을 말한다.

애플 주식같은 경우 워낙 거래량이 많으니 알아서 잘들 하지만 옵션이라던지 거래량이 없는 경우 특정 고객의 포지션을 받아주려면 이러한 마켓 메이커의 존재가 중요해진다.

7. 기타 참여자

보험사 : 예탁된 보험금을 운용해서 일정한 수익을 내야한다. 규모가 굉장히 크지만 시장에서 중요한 역할의 플레이어는 아님.

중앙은행 : 압도적인 영향력으로 시장의 향방을 조절할 능력이 있다. 금융위기 이후 입김이 더욱 세짐.

주식회사 : 일반 회사들도 자사주매입, 배당, 내부자 스톡옵션 등을 통해 시장에 영향을 끼친다

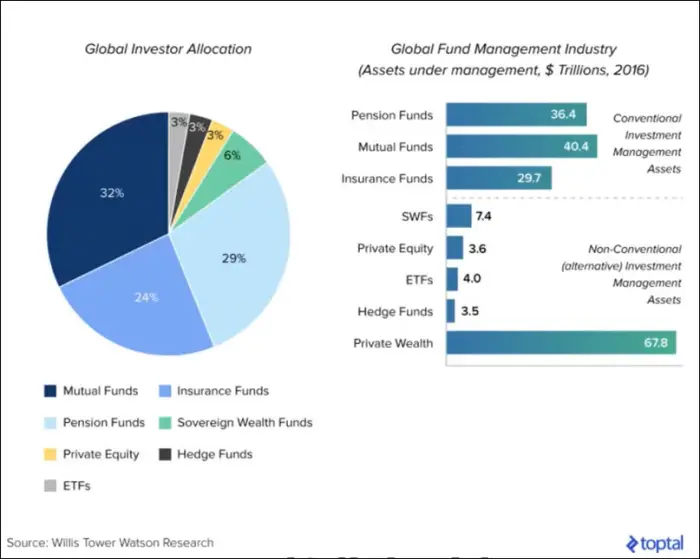

참여자들의 자금비중

뮤츄얼 펀드 : 32%

연기금 : 29%

보험사 : 24%

국부펀드 : 6%

사모펀드 : 3%

헤지펀드 : 3%

ETF : 3%

이렇게 쭉 한번 살펴보면 자본주의 금융시장이라는게 대량 어떻게 돌아가고 있는지 윤곽을 볼 수 있는 것 같다. 개개인의 투자가 시장에 영향을 미치는 경우는 절대없고 결국 이 큰손들이 어떻게 판을 끌고 나가는지에 따라 미래가 '만들어지는' 것이다.

내가 뭘 안다고 예측할 수 있다고 되도않는 생각따위 하지 말고 그냥 큰 흐름만 보면서 거인들 가는대로 따라가려고 노력하는 것만이 유일한 방법인 듯 하다.

댓글